過去帳と位牌の役割を知ろう!初心者向けガイド

日本の伝統的な仏教文化の中で、過去帳と位牌は重要な役割を果たしています。本記事では、初心者にも理解しやすいように、過去帳と位牌の基本知識から歴史、役割、そして具体的な使用方法までを詳しく解説します。まず、過去帳と位牌の定義や歴史を探り、その後、各々の種類や選び方、さらには適切な保管と管理の方法をご紹介します。過去帳を利用することで、故人の戒名を後世に残す方法や、その重要性について学ぶことができます。また、位牌の作り方や供養の手順を知ることで、大切な故人をどのように敬い供養するかの具体的なステップも理解できるでしょう。さらに過去帳と位牌の違いや共通点、仏壇への適切な配置法、そして日常生活での供養の注意点について詳しく触れているので、初めての方でも安心して取り組むことができます。本記事を通して、過去帳と位牌が持つ深い意味と実践的な知識を身に付け、豊かな生き方をサポートします。

過去帳と位牌の基本知識

過去帳と位牌は、日本の仏教における重要な供養道具であり、故人を偲び、供養するために使用されます。これらの道具の理解を深めることは、先祖供養の意味をより一層深く理解する助けとなります。

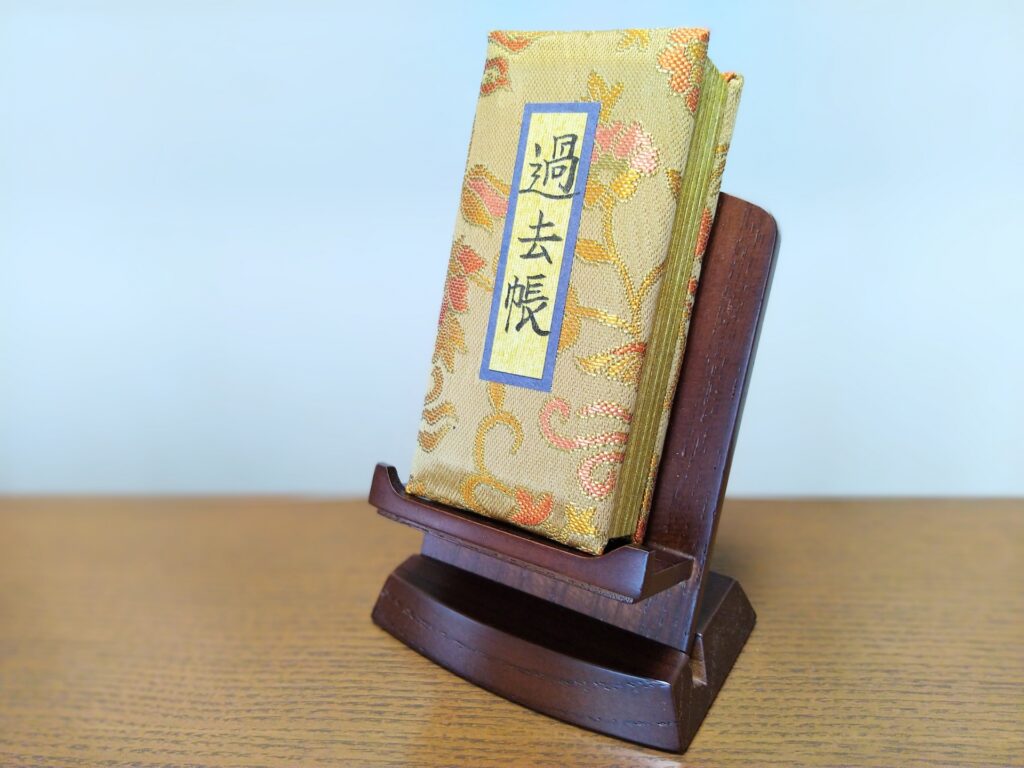

過去帳とは何か?

過去帳とは、故人の名前や戒名、没年月日など、個々の先祖の情報を記録したノートのようなものです。過去帳には、仏教徒の家庭で大切にされる伝統的なアイテムの一つであり、家庭仏壇や寺院の仏壇に保管されています。過去帳に書かれる内容は、その家系の歴史を示すものであり、先祖供養の記録としても非常に重要です。過去帳に魂が宿るわけではないので、家系図のような感覚で捉えることが適しています。

位牌とは何か?

位牌とは、故人の霊を祀るために作られる木製の祠具であり、戒名や故人の名前、生前の功績などが刻まれています。位牌は、仏壇の中に安置され、日々の供養や節目の法要の際に供えられます。位牌には魂が宿るとされており、故人とのつながりを感じられる重要な役割を果たします。そのため、位牌を大切にすることは、故人に対する敬意を示す行為とされています。

過去帳と位牌の歴史

過去帳と位牌の歴史は古く、日本の仏教伝来とともにその起源をたどることができます。位牌の起源は中国にあり、仏教とともに日本に伝わり、奈良・平安時代には一般家庭にも広がっていきました。位牌は当初、王族や貴族の間でのみ用いられていましたが、鎌倉時代に入ると庶民にも普及し始め、江戸時代には一般的な家庭でも使用されるようになりました。

一方、過去帳は特に江戸時代から重要視されるようになりました。寺院での管理が中心だった過去帳ですが、次第に各家庭でも作成されるようになり、家系の記録としても利用されるようになりました。過去帳に記載される情報は、のちの世代へと受け継がれるべき重要な情報であり、家族の歴史や故人への感謝の念を深める一助となります。

このように、過去帳と位牌は異なる役割を持ちながらも、日本の仏教文化において相互に補完しあう存在です。過去帳は記録としての役割を果たし、位牌は魂を宿す象徴として家庭や寺院で大切にされ続けています。この2つの供養具を通じて、日本の仏教信仰の深さとその歴史的背景を垣間見ることができます。

過去帳の役割と重要性

過去帳は仏教において、故人の命日や戒名などを記録するための帳簿であり、家系の歴史や先祖を伝える重要な役割を果たします。過去帳には、単に亡くなった日や名前を記載するだけでなく、供養の対象としての敬意を込めて戒名が記載されます。これにより、故人への思いを形にし、次の世代へと伝えることができるのです。過去帳の役割は、故人を追憶し、祈りを捧げる場を提供することにあります。故人の命日や法要の日時を確認し、その日に合った供養を行うことで、家族の絆を強化し、個々の心の安定にも繋がります。

過去帳の使用方法

過去帳の使用方法は、まず日付け入りと日付けなしの書き方があり、日付け入りの場合は、命日のページに故人の記録を書き記す仕組みで、毎日ページをめくっていくと月命日のご先祖様が出てくる仕組みで、日付けなしの場合は、故人の名前や戒名、死亡年月日などを順に記入していきます。かならずしも厳格な書き方のルールがあるわけではなく地域や寺院によっても書き方は異なります。どちらの場合も命日や法要の日には過去帳を開いて故人を偲び、手を合わせて祈りを捧げるという使い方ですが、もちろん宗派によって内容が異なる場合もあります。いずれにせよ過去帳は単なる記録ではなく、精神的な儀式の一部として、ゆったりと時間をかけて供養の気持ちを込めることが重要です。

過去帳の種類と選び方

過去帳には様々な種類があり、選び方もそれぞれ異なります。主な種類としては、紙製の過去帳と布製の過去帳が挙げられます。紙製の過去帳は一般的で手ごろな価格ですが、布製の過去帳は耐久性が高く、長期間にわたって使用できることが特徴です。また、過去帳の大きさやデザイン、装飾なども多種多様で、自分の家族や宗派に合ったものを選ぶことが大切です。選び方のポイントとしては、耐久性、価格、デザイン、そして使用する場面を考慮することが挙げられます。また、オンラインで購入する場合、レビューや評価を参考にすることも良い手段です。

過去帳の保管と管理

過去帳は大切な家族の歴史を記録するための重要な帳簿ですので、その保管と管理もまた重要です。過去帳は湿気や直射日光を避ける場所に保管することが推奨されます。特に紙製の過去帳は湿気に弱いため、吸湿剤を使用するなどして湿度管理を行うことが大切です。また、火災や災害に備え、過去帳の内容をデジタル化して保存しておくことも一考です。さらに、定期的に内容を確認し、必要に応じて新しい過去帳に転記するなどのメンテナンスも求められます。過去帳には魂が宿っているわけではありませんが、その記録は家族にとって貴重な財産です。慎重な取り扱いと管理を心掛け、次世代へと伝えることが重要です。

位牌の役割と重要性

位牌は亡くなった方の霊を祀るための重要な象徴物です。故人の魂の宿る場所とされ、仏壇に安置されて家族や親族が手を合わせることで、故人を偲び、敬意を表します。位牌は家庭内で行われる供養を通じて、故人との繋がりを維持し、その存在を常に感じられるものとされています。

位牌の種類と意味

位牌には様々な種類があり、それぞれに意味や役割があります。代表的なものには「白木位牌」と「本位牌」があります。白木位牌は、葬儀の際に用いられる一時的な位牌で、四十九日まで使用されます。その後、故人を永代に渡って供養するための位牌として本位牌が作られます。本位牌は、黒漆塗りが一般的で、故人の戒名、俗名、没年月日などが刻まれます。また、繰り出し位牌と呼ばれるものは、一つの位牌に複数の戒名を記すことができ、家族の位牌をひとつにまとめる場合に用いられます。

位牌の作り方と刻名方法

位牌は主に木材から作られ、専門の職人によって丁寧に仕上げられます。特に本位牌は、美しい加工が施され、その家族の歴史を物語る重要なアイテムとして継承されることが求められます。位牌に刻む情報は正確であることが大切です。故人の戒名、俗名、生没年月日など、必要な情報を正しく記載します。戒名は通常、故人の人格や功績に基づいて寺院の僧侶が選定し、供養の際に使用されます。刻名は、細かな技術を要する作業であり、慎重に行わなければなりません。最近では専門の業者に依頼して位牌に彫刻を施すことも増えてきています。又インターネットによる注文が可能なメーカーも増えており、1週間以内の届けてくれるようなサービスもあります。

位牌の供養方法と手順位牌の供養は、故人を敬い、霊を慰めるための重要な儀式です。まず、仏壇の中央に位牌を安置します。位牌の前にはお線香やお供物、灯明を供えることが一般的です。供養は日常的に行うものであり、特に毎日朝夕の二回の拝礼が推奨されます。手を合わせ、故人の冥福を祈るとともに、感謝の気持ちを伝える時間とします。また、年忌法要やお盆などの特別な機会には、僧侶を迎えて正式な供養を行います。この際には、特別に用意された供物や花を供え、読経を通じて故人の霊を慰めます。供養の手順を正しく守ることで、故人への敬意を示し、家庭内での平和と安寧を保つことができるのです。

過去帳と位牌の関連知識

過去帳と位牌は、日本の仏教において故人を供養するために重要な役割を果たしています。それぞれ異なる役割や歴史を持ちながら、一部共通点もあります。ここでは、過去帳と位牌の違いと共通点、仏壇への配置と供え方、そして日常的な供養の注意点について詳しく解説します。

過去帳と位牌の違いと共通点

過去帳とは、故人の法名や戒名、命日、享年などを記録する台帳のことです。主に家庭や寺院で保管され、家系や一族の歴史を示す重要な資料となります。一方、位牌は故人の戒名や法名を記した木製の札で、故人の霊を象徴する存在です。

過去帳の主な役割は故人の命日や年忌法要を確認することにあります。過去帳には魂がこもっていませんが、家系図のように、家族の歴史や故人の記録を保存する意味があります。位牌は仏壇や供養スペースに祀られ、故人の霊を慰めるためのものです。位牌には故人の魂が宿るとされているため、非常に大切に扱われます。

位牌の大枠の管理方法は、先祖位牌という家系の最上位の大元の位牌に魂がまとめられ故人の位牌はお焚き上げ処分されていきます。これを弔い上げ(とむらいあげ)と言います。弔い上げのタイミングは三十三回忌や五十回忌が一般的ですが、最近では十七回忌も待たずに行うことも多くなってきました。高年齢化によって送る側の子供も高齢になってきたことも要因です。先祖位牌の裏は通常の位牌と異なり俗名や享年などの記載がないのが普通です。つまり弔い上げで魂を寄せたら位牌はお焚き上げするのでそこに記載されていた情報が無くなってしまうのです。そこで過去帳に記録することが推奨されるのです。

補完関係にあってどちらも故人を供養するための重要な仏具です。魂の依り代と故人の記録という見えないものと見えるものという担当の役割です。

仏壇への配置と供え方

仏壇への配置や供え方には一定の形式があります。過去帳は通常、仏壇の引き出しや専用の過去帳台に収められます。過去帳を使う際には必要に応じて取り出し、供養や法要の際に参照します。過去帳の保管場所は直射日光や湿気を避け、一族が集まりやすい場所に置くことが望ましいです。

位牌は仏壇の中に配置されます。最上段には中央には各宗派ごとのご本尊、そして両脇(仏像や掛軸)がお祀りされており、お位牌の配置の基本は二段目の右端から先に亡くなったご先祖様をお祀りするのが決まりです。その配置は、仏様に近着く順番を表しており、先祖位牌や繰り出し位牌がある場合は、一番の上座になる2段目の右端が定位置となります。

夫婦の位牌や親子の位牌はそれぞれ亡くなった順番ではなく男尊や親敬で配置することを言うお寺もありますが、大きな問題ではないので気になる方は菩提寺があればご相談下さい。

お供え物は季節の果物や花、故人が好んだものを選ぶとよいでしょう。

日常的な供養と終活段階での注意点

日常的な供養では、毎朝仏壇の前でお線香をたて、手を合わせることが基本です。過去帳や位牌に対して、感謝の気持ちを込めた祈りを捧げることが大切です。また、定期的に仏壇や過去帳、位牌の清掃を行い、清潔さを保ちます。

注意点として、過去帳には故人の記録としての役割があり、魂が宿っているわけではないため、家系図の一部としての認識を持つことが重要です。位牌に関しては、故人の魂が宿る依り代と考えられているため、丁寧かつ慎重に扱う必要があります。よってそれぞれを供養して処分するということになると、それぞれの異なる手順を踏むことが求められます。

日常的な供養では、家族全員が参加することで家族の結束を強めることができます。お盆や彼岸、お正月などの特別な日には、特別な供養が行われますし、日常の供養は故人の霊を慰め、家族の平穏を保つことができるでしょう。

最後に、供養を続けるためには、日常の中に無理のない範囲で取り入れていくことが大切です。過去帳や位牌を通じて故人との絆を感じ、自分自身のためにご先祖様への供養の心を保ち続けていきましょう。そして最終的には位牌や過去帳は道具であり目的は心であると認識できれば、終活段階の方はモノの管理や責任から救われて、気持ちも楽になると思います。

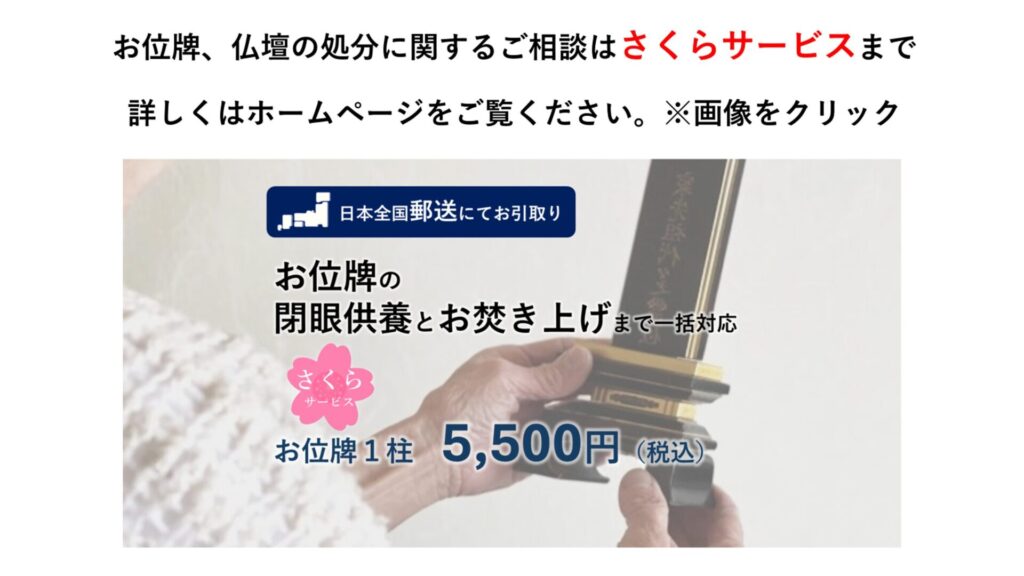

終活支援のサクラサービス 詳細は以下の写真をクリックしてください。

お問い合わせは 0120695645