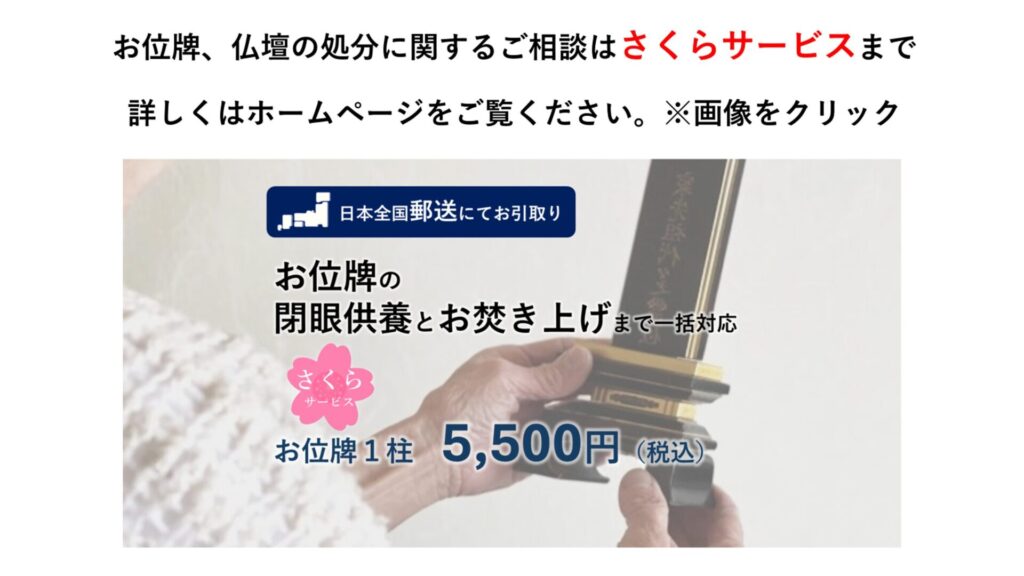

盆提灯の意味と種類:故人を偲ぶ最適な選び方

盆提灯(ぼんちょうちん)は、お盆の期間に故人を偲び、迎え入れるための重要な仏具であり、仏壇の脇に置かれたその風情は夏の風物詩です。その意味や選び方を正確に理解している方は少ないと思います。本記事では、盆提灯の意味と起源、さまざまな種類とその違いについて詳しく解説します。古来より続く伝統的なデザインから現代風にアレンジされたものまで、幅広い選択肢を知ることができます。さらに、用途に合わせた最適な選び方や購入時の注意点についても具体的に説明し、盆提灯の手入れと保管方法についても触れます。この記事を読むことで、故人との絆を深めるとともに、適切な盆提灯を選ぶ知識と実践的なヒントを得ることができます。盆提灯選びに迷っている方や、故人を敬う気持ちを大切にしたい方にとって必読の内容です。

盆提灯の意味と歴史

盆提灯は、日本における仏教文化の一環として、主にお盆の時期に用いられる特別な提灯です。その見た目は非常に多彩であり、その起源や用途には深い意味が込められています。盆提灯は、故人の霊が帰る道を照らすための光として、また、迎え火・送り火の儀式において重要な役割を果たしています。この光の象徴は、故人への慰めや供養の気持ちを表現するものとされています。

盆提灯とは?

盆提灯とは、特にお盆の期間中に使用される提灯の一種です。お盆は日本で先祖の霊を迎え入れ、供養するための行事であり、盆提灯はその際に家庭や寺院の仏壇や墓地の脇などに飾られます。盆提灯の特徴は、その美しい装飾や繊細なデザインにあります。提灯の表面には、花や自然の風景、仏教に関連する図柄が描かれることが多く、これによって綺麗な光を放つとともに、見る者の心を和ませる効果があります。提灯の内部にはキャンドルやLEDライトが使われることが一般的で、夜間でも鮮明な輝きを放つように設計されています。一対で対の絵も向かい合わせて飾るのが正式ですが、必ずしも1対でなくても構いません。

昔から初盆には親戚や故人と懇意だった人が盆提灯を家に送る習慣がありました。なので盆提灯の数は一つではなく沢山飾られることも珍しくありません。都会ではあまり見なくなった光景ですが、多くの方からの故人への追悼の意が表れています。

贈る提灯は絵柄が入ったものを送りますが、絵柄が無い白い提灯は、故人に対して一つだけ用意し、必ず家族が用意するもので初盆のときだけ使います。翌年や他の人に使い回すことが無いように白い提灯はお焚き上げしましょう。

盆提灯の起源と歴史

盆提灯の起源は、古代中国から伝わった仏教の習慣にさかのぼることができます。仏教が日本に伝来したと同時に、多くの儀式や風習も取り入れられ、その中には灯籠や提灯を用いる習慣も含まれていました。特に、奈良時代(710-794年)には仏教の影響力が強まり、灯篭や提灯を使って宗教儀式が行われるようになりました。日本特有の提灯文化が形成される過程において、盆提灯が次第に特別な意味を持つものとして発展していきました。

また、江戸時代(1603-1868年)には、提灯の形や装飾がさらに洗練され、庶民の間でも広く使用されるようになりました。この時期には、各地で独自のデザインや装飾が生み出され、地域ごとに異なる盆提灯が作られるようになりました。例えば、美濃焼や有田焼などの焼き物と組み合わせた豪華な提灯や、紙や布を使った繊細な提灯が登場しました。

現代においても、盆提灯の製作は伝統工芸の一つとして継承され続けています。そして、そのデザインや素材の多様化に伴い、現代のライフスタイルに合わせた新しい提灯も生み出されています。例えば、電池式のLEDライトが内蔵された提灯や、モダンなデザインの提灯などが広く普及しています。蝋燭の火を灯すのはとても風流ですが、事故が多いのも確かですので、仏壇の線香や蝋燭なども、電池式や電灯タイプで火事の心配の要らないものを強くお勧めします。

しかし、どのような形態であれ、盆提灯が持つ意味や役割は変わらず、大切に守られています。

盆提灯の種類

盆提灯は絵柄が入った色彩鮮やかな盆提灯と絵柄が無い白い盆提灯の2種類ですが、その形状や素材、デザインによって多種多様に分類され、形状、素材の違い、そして現代的デザインと伝統的デザインでさらに細分化されてたくさんの種類があります。

形状による分類

まず、「岐阜提灯」は最も一般的な形状で、シンプルで丸みを帯びたデザインが特徴です。竹骨に和紙を貼り付け、中に照明を入れて使用します。置き型や吊り型など、多様な形状が存在し、場所や用途に応じて選ばれます。

次に、「行灯(あんどん)」は四角い形をしており、比較的大型のものが多いです。床に置くタイプが多く、伝統的な和室の装飾としても使われます。行灯の側面には絵や書が描かれており、そのデザインも見どころの一つです。また、「火袋(ひぶくろ)」という提灯もあり、これはまるで袋のような形状で、故人の霊を導くために用いられます。

使用する素材の違い

盆提灯に使用される素材も多様で、これが提灯の雰囲気や質感に大きな影響を与えます。伝統的には、「和紙」や「竹」が主な素材として使用されてきました。和紙は、その柔らかい光の透過性と独特の風合いから、温かみのある灯りを提供します。竹骨は軽量でありながら耐久性が高く、提灯の構造をしっかりと支えます。

現代では、プラスチックや金属などの新しい素材も使用されています。これらの素材は耐久性や防水性が高いため、屋外での使用にも適しています。また、LEDライトを使用することで、省エネルギーで長時間点灯できる提灯も登場しています。これにより、伝統を守りつつも現代のニーズに応じた提灯が増えています。

現代のデザインと伝統的デザイン

盆提灯のデザインは、時代とともに進化してきました。伝統的なデザインは、職人が一つ一つ手作りで仕上げるもので、その美しさと技術の高さは他に類を見ないものです。和紙に描かれる図柄や、骨組みの細工には、日本の伝統文化が色濃く反映されています。特に、季節の植物や風景が描かれることが多く、その絵柄を見るだけでも風情を感じることができます。

一方、現代のデザインは、よりシンプルでモダンなものが増えてきました。現代アートや抽象的な模様が取り入れられることもあり、洋室や現代的なインテリアにもマッチするよう工夫されています。また、LEDライトやタイマー機能を組み込んだハイテク盆提灯も登場しており、日常生活の中での使い勝手も向上しています。

このように、盆提灯はその形状や素材、デザインの違いによって多種多様であり、伝統を守りつつも現代のニーズを反映して進化しているのです。故人を迎える大切な時間に寄り添う盆提灯の選び方には、それぞれの個性と優雅さが求められるでしょう。

故人を偲ぶ最適な盆提灯の選び方

盆提灯は、夏のお盆の期間に故人の霊を迎え入れ、供養するために使用される重要な仏具です。適切な盆提灯を選ぶことは故人への尊敬と感謝の気持ちを表現する上で非常に大切です。ここでは、用途や購入時の注意点、お手入れ方法について詳しく解説します。

用途による選び方

盆提灯を選ぶ際は、まずその用途を明確にすることが重要です。一般的に盆提灯には家用と墓用の二つの主要な用途があります。

家用の盆提灯は、室内に置いて使用するため、デザインや素材にこだわりを持つことが多く、伝統的なデザインから現代的なデザインまで多種多様です。

次に墓用の盆提灯は、屋外で使用されるため、耐久性や風雨に対する強さが求められます。そのため、和紙や竹など伝統的な素材よりも、プラスチックや金属を使用したものが多いです。

さらに、故人の好みや家族の意向も考慮することをお勧めします。例えば、故人が自然を愛していた場合は、竹や和紙を使った自然素材の盆提灯を選ぶと良いでしょう。一方、モダンでスタイリッシュなデザインが好まれる場合は、現代的なデザインの提灯を選ぶことができます。

購入時の注意点

盆提灯を購入する際には、いくつかのポイントに注意しましょう。まず、品質の確認です。特にオンラインで購入する場合、写真では詳細が分かりにくいため、評判やレビューを参考にすることが大切です。また、信頼できる専門店で購入することで、品質保証やアフターサービスを受けることができます。

次に、サイズの確認も重要です。設置場所に合った大きさの盆提灯を選ぶことで、空間に調和し、違和感なく飾ることができます。特に家用の盆提灯を選ぶ際は、部屋の広さや他の家具とのバランスを考慮しましょう。墓用の場合は、墓地のスペースや風の強さを考えて選ぶと安心です。

さらに、予算も考慮に入れるべきです。盆提灯の価格は素材やデザインによって大きく異なります。予算を決めて、その範囲内で最適な提灯を見つけるために、複数の店舗やオンラインショップを比較することをお勧めします。

盆提灯の手入れと保管方法

購入後の盆提灯の手入れは、年一回の使用頻度ということもあって気を遣うポイントです。適切なお手入れを行うことで、提灯の美しさと機能を長く保つことができます。まず、和紙や竹を使用した伝統的な盆提灯の場合、湿気には特に注意が必要です。使用後は乾燥した場所に保管し、直射日光を避けるようにしましょう。また、定期的にホコリを払い、虫食いなどの被害がないか確認することが大切です。但し白い新盆用の提灯は一回しか使わないものですので、使い終わったらお焚き上げしましょう。翌年に使ったり他の方に使うことは良くありません。

現代的な素材で作られた盆提灯の場合は、素材に応じた手入れ方法が必要です。プラスチック製のものは、水分を避けるために湿らせた布で拭く程度で十分です。金属製のものは、防錆処理を施している場合が多いですが、それでも錆びや汚れが生じた場合は、専用のクリーナーで手入れを行うことが推奨されます。

長期間使用しない場合が殆どなので分解して元の箱に収納するのが理想的です。こうすることで、次のお盆の際に再度美しい状態で使用することができます。特に和紙を使用した提灯は折りたたみ式が多いため、丁寧に取り扱いしましょう。

また、保管場所にも注意が必要です。風通しが良く、湿度が低い場所を選ぶことが最良です。夏が終わったら、提灯をしっかりとチェックし、お手入れしてからきちんと収納することで、翌年も気持ちよく使用できるようになります。