白木位牌を正しく捨てる:宗教的マナーと手順

白木位牌とは、葬儀の際に作る仮の位牌であり、四十九日の法要が終わるまで祀って使用します。通常は法要が終わったタイミングで役目を終えて処分されることになります。本来は捨てるという言葉さえも適切ではないほど、粗末な扱いは禁忌とされる大切な象徴ですから扱いには注意が必要です。但し魂を抜いてしまえば処分も容易なただの木片という考え方もあります。

本記事では、白木位牌の基本知識から始まり、捨てる際の仏事のマナーとして宗派ごとにも異なる様式や思想にも触れて詳しく説明します。

実際の処分方法については、手順や注意点、そしてお寺や専門業者を利用する方法を具体的に紹介します。これにより、読者は状況に合った方法で検討を進められるでしょう。

白木位牌の基礎知識

白木位牌とは、日本の仏教儀式における重要な仏具の一つです。主に葬儀や法事の際に使用され、故人の魂を仮に宿すためのものとして知られていますが、その歴史や意味について知識が深まると、より一層理解が深まるでしょう。白木位牌の基本的な知識、その役割、使われる場面について詳しく解説します。

白木位牌とは何か

白木位牌は、四十九日や初七日の法要までの間、故人の魂が一時的に宿るとされる仮の位牌のことを指します。通常、白木で作られた装飾のないシンプルな構造をしており、白木の自然な色合いが特徴です。白木位牌には故人の戒名、俗名、死亡年月日などが記されています。

木位牌がお祀りされるのは、故人が亡くなってから四十九日までの期間です。この期間は故人の魂が完全に成仏せず、まだ現世に留まっていると考えられているため、仮に魂を宿す場所として白木位牌が使用されます。なお、四十九日を過ぎると、塗位牌や唐木位牌といった本位牌に取り替えます。

白木位牌の役割と使われる場面

白木位牌の主な役割は、故人の魂を一時的に鎮めるためのものであり、特に葬儀や通夜、初七日、四十九日といった重要な仏教儀式の際に欠かせない仏具です。これらの儀式において、故人の魂がしっかりと鎮まることを祈り、家族や親族が故人を偲ぶ時間を提供するために必須となります。

白木位牌は、通夜や葬儀の際に祭壇に飾られ、故人への尊敬や感謝の気持ちを表す参列者の礼拝の対象として機能します。そして、四十九日の法要までの間は、家族や親族や生前お世話になった方々の弔問を受ける期間に祀られて、故人の魂が安らかに成仏することができると信じられています。

また、白木位牌は仮の位牌であるため、後日正式な位牌に取り替える際には、これを焚き上げて処分するのが通常の流れです。その際に、供養の儀式をきちんと行うことが大切です。仏教の教えに基づき、故人の魂を十分に慰め、供養の気持ちを込めて位牌を処分することが求められます。

さらに、地域や家庭によっては異なる儀礼が存在することもあり、家族の習慣や地域の伝統にも配慮しながら行うことが望まれます。あらかじめ住職や専門家と相談し、適切な手順を踏むことが重要です。

補足ですが、浄土真宗においては故人の魂がすぐに成仏すると考えられているため位牌に魂を宿すという概念がなく、白木位牌もお祀りする必要は本来はありません。

そして浄土真宗においても世間一般の流れで葬儀屋がまずは手を合わせる対象として仮の位牌を用意してしまうということが多いようですが、特に位牌の使用を厳重に禁止しているわけではありませんので、法名軸や過去帳に戒名を書き写しておいて、四十九日の法要後に処分すれば問題ありません。処分の仕方はのちほど詳述します。

白木位牌の正しい処分方法

白木位牌は仮の位牌であり、本位牌が存在すればそこに魂の入れ替えがなされているはずですので白木位牌には魂は無い、抜け殻の状態ということになります。ですので僧侶による法要の儀式は、お焚き上げ供養だけできれば問題は有りません。この状態で白木位牌が家に残されていることがとても多いです。通常は四十九日で法要をしたお寺さんが白木位牌を持ち帰ってくれれば良いはずなのですが、最近は事情が違うようです。

もし魂抜きが終わっていないものであるならば宿る魂を開放する必要があります。これはお寺の僧侶にしかできません。魂抜きの法要を行ってもらうことで処分ができるようになります。 魂抜きが終わっていれば礼拝対象ではなくただの木の板です。正しく魂抜きを行った後は燃やしてお焚き上げを行います。

お焚き上げをせずに捨ててしまうことはできるのでしょうか。魂を抜いてあるとはいえ、故人の魂が入っていた依り代を粗末に廃棄するのは気が引けます。

考え方次第ですが、自分で廃棄するよりは、お寺や専門業者に依頼して魂抜きとお焚き上げをセットで依頼することのほうが心の安定に繋がります。

お寺や供養の専門業者を利用する方法

白木位牌を適切にかつ正しく処分するには、菩提寺に相談するのが筋です。遠く離れていたり、縁が薄う何らかの事情で依頼できない場合には、その他の寺院や業者に依頼する方法もあります。

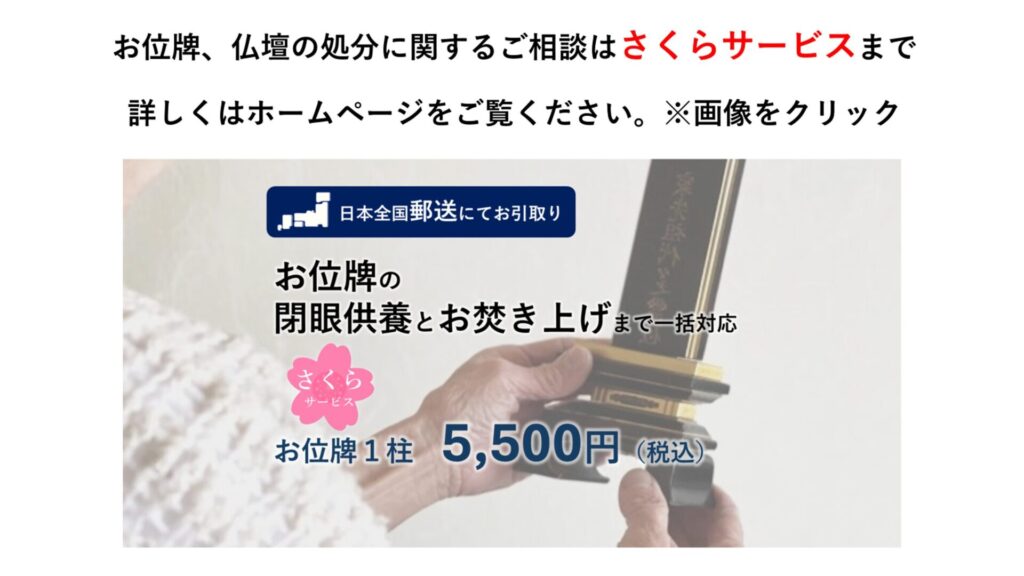

お焚き上げは、通常、葬儀や四十九日法要のお勤めを頼んだご僧侶に依頼するのが適切です。引き受けてくれるお寺ならば法要のあと持って帰ってくれます。お焚き上げ料金の目安は3,000円から10,000円程度である点を留意してください。

寺院に依頼する方法は、近隣の寺院に相談し、位牌の魂抜きを行ってお焚き上げも引き受けてくれるところを探します。なお、同じ宗派でお寺が見つからない場合、他の宗派のお寺に閉眼供養とお焚き上げをお願いすることもできます。寺院を利用する際の料金は変動がありますが、基本的にはお焚き上げの料金と同程度の3,000円から10,000円程度が相場です。

業者に依頼する場合は、処分はお寺で正しく行われるのかどうかを確認し、担当者の話からなるべく信頼できる専門的な業者を選びます。魂抜きの法要は、お寺にしかできませんから業者と言ってもお寺の供養を仲介する達場の人達です。どのお寺でどのように供養するのかしっかり確認することが重要です。中にはお焚き上げと称して僧侶の手を介さずに、焼却炉で燃やすだけという業者も一部存在します。あとから供養の様子が確認できるような仕組みを持っている業者に依頼することをお勧めします。

遺品整理業者に依頼する場合、他の遺品と一緒に位牌を処分してもらうことが可能です。遺品整理業者の料金の目安は5,000円から20,000円程度であり、位牌の他にも故人の形見や生活用品なども一括で処分してもらえるため、大変便利です。

これらの方法を利用する際には必ず事前に問い合わせをし、具体的な指示や料金について確認を行うことをおすすめします。また、どの方法を選ぶにしても、故人の魂への敬意を持ち、不適切な処分を避けることが大切です。

宗教ごとの異なるマナーと儀式

宗教ごとに魂の依り代の処分方法やマナーは異なります。ここでは、主要な宗教について述べます。

1. 仏教: 仏教の場合、白木位牌は通常、四十九日法要の後に本位牌に移し、白木位牌は不要となります。白木位牌は「お焚き上げ」と呼ばれる儀式で処分されます。これは、お寺や専門の業者に依頼して行います。故人の魂を安らかに送るため、僧侶が読経を行うことが一般的です。

2. 浄土真宗: 浄土真宗では、故人が亡くなるとすぐに成仏すると考えるため、位牌は不要とされます。しかし、葬儀や四十九日までの間に使用した場合、その位牌はお焚き上げを行います。この場合も僧侶に依頼して処分するのが一般的です。法名や法名軸は過去帳に書き写した後、お焚き上げします。

3. 神道: 神道では、白木位牌は使用しませんが、それに類する神札や霊前灯などがある場合は、神社での「お炊き上げ」(焼納祭)で処分します。この際、神職が祈りを捧げ、物に宿った神霊を適切に送ります。

4. キリスト教: キリスト教では位牌という概念は存在しません。しかし、故人を供養するための記念品や遺品などがある場合は、教会に相談して適切な処分方法を確認すると良いでしょう。特にカトリックの場合、教会での祝別を行うことがあります。

まとめ

正しく白木位牌を処分することは、故人を敬い、正しい供養を行うために非常に重要です。魂を抜いてお焚き上げという2段階の供養が理想的です。

但し白木位牌の場合は、魂を抜いてそのまま置いてある場合も多いので処分方法についてはご検討下さい。

また、宗教ごとのマナーや儀式を守ることで、遺族としての務めが果たせるでしょう。どの手順を踏むにしても、故人への敬意と感謝の気持ちを忘れずに持つことが大切です。

いずれの方法を選ぶ場合であっても、信頼できるお寺か業者に託せれば、最終的な礼儀を尽くすことを支援してくれます。お問い合わせ下さい。