白木位牌はどんな時に必要なの?知っておくべきポイント

位牌は、仏教における重要な象徴の一つであり、故人を偲ぶために欠かせないものであることが多いです。特に白木位牌は、その独自の役割と特徴から、多くの人々にとって知っておくべきポイントがいくつか存在します。この記事では、白木位牌とは何か、その特徴や他の位牌との違い、および具体的な使用場面について詳しく解説します。特に初七日から四十九日までの期間や仏事、葬儀の際にどのように利用されるのか、また、調達方法、使用後の適切な扱い方と処分の方法についても触れます。これにより、白木位牌の重要性と、その正しい取り扱い方を理解し、故人を適切に敬うための実践的な知識を身につけることができます。この記事を通じて、白木位牌に関する疑問や不安を解消し、葬儀や仏事の準備に役立ててください。

白木位牌とは

白木位牌は、日本の仏教儀式において用いられるシンプルで象徴的な道具です。この位牌は、亡くなった人の魂を一時的に宿すためのものとされています。特に、初七日から四十九日までの間、その魂を供養するために重要な役割を果たします。白木位牌は、通常、白木または木目の美しい天然木材から作られ、戒名や故人の名前が書かれます。また僧侶が命名して記した用紙(戒名紙/法名紙)を貼る場合もあります。

白木位牌の特徴と意味

白木位牌の最も顕著な特徴は、その簡素なデザインと天然木材の質感です。故人の名前や戒名が手書きまたは彫刻で刻まれることから、個々の位牌は非常に個別化されたものとなります。白木位牌は、仏教の教えに基づき、魂が新たな世界へ旅立つ準備をする象徴とされています。この位牌は、一時的なものであり、四十九日を過ぎると本位牌に切り替えられるのが一般的です。

白木位牌は、その名の通り、未加工またはごく簡単な仕上げの白木で作られることが多いです。このシンプルさは、故人の魂が清浄であることを象徴しています。また、白木位牌は戒名に加え、故人の生前の名前や没年月日なども刻まれることが一般的です。戒名が未だない場合は、生前の名前や行年(享年)を裏面に書く「俗名位牌」として用いられることもあります。

他の位牌との違い

白木位牌は、仏壇に置かれる他の位牌といくつかの点で異なります。まず、その材質です。通常の位牌は黒漆塗や金箔を使用して豪華に仕上げられることが多いですが、白木位牌はその名の通り、白木を使用してシンプルに作られます。この質素な材質は、一時的な位牌であることを強調しています。

さらに、白木位牌は四十九日以内の短期間のみ使用されるのが一般的で、その後は正式な位牌に取って代わられます。正式な位牌は、先祖代々の魂を祀るため、より堅牢で豪華なものが選ばれることが多いです。白木位牌は、故人が新しい存在となる準備期間を象徴し、本位牌はその後の安定した供養のために必要とされるのです。

また、浄土真宗では位牌に魂が宿るという概念がないため、本来なら位牌の処分は不要とされています。それにもかかわらず、通夜や葬儀の際に白木の位牌を用いる場合があり、その後忌明けを迎えた際には寺院に相談してお焚き上げしてもらうことができます。

総じて、白木位牌は亡くなった人の魂を一時的に安置し、その後の本格的な供養にむけて準備を整えるための重要な道具となります。そのシンプルさと純粋さは、魂の清浄さを象徴し、故人への敬意を示すものです。他の位牌との違いを理解することで、仏教儀式の深い意味をより理解することができるでしょう。

白木位牌が必要な時

白木位牌とは、故人の名前を記し、供養のために用いる木製の位牌です。主に浄土宗や曹洞宗など複数の宗派で見られますが、どの宗派においても共通して重要なものとされています。特に白木位牌が必要とされる時期や場面について詳しく解説します。

初七日から四十九日までの利用

この期間は、故人が亡くなってから最初の七日ごとに行われる追悼法要が行われる時期です。初七日(しょなぬか)から始まり、四十九日(しじゅうくにち)までの七つの法要が続きます。白木位牌はこの期間中、特に重要な役割を果たします。なぜなら、故人の霊が成仏するまでの間、その魂を宿す象徴として白木位牌が用いられるからです。

初七日は、故人が亡くなって初めて行う法要です。この時期には、遺族や親族が集まり、故人を追悼し供養する場として、白木位牌が中央に置かれます。初七日以降も七日ごとに法要が行われ、四十九日には「満中陰(まんちゅういん)」と呼ばれる最後の法要が行われます。これで故人の霊が仏の世界に送り届けられるとされており、白木位牌はその間、常に祀られています。

仏事や葬儀の際の使用場面

白木位牌は、葬儀の際に使用されます。通夜の際には、祭壇や焼香台の中央に置かれ、故人の魂の安らぎを願いつつ、参列者が手を合わせる場となります。

また、白木位牌は「忌明け(きみあけ)」と呼ばれる四十九日後の法要が終わった段階で、新たな本位牌に移し替えられることが一般的です。この際、白木位牌は役割を終え「お焚き上げ」されるのが一般的です。ただし、これについては宗派によって異なるため、具体的な方法は事前に確認しておくのが良いでしょう。

特に浄土真宗では、位牌の使用や処分について独自の考え方を持ち、位牌自体に魂を宿す概念がないため、処分が必ずしも必要ではありません。しかし、その場合でも白木位牌を使用する家庭は少なくありませんので、住職や寺院に事前に相談すると安心です。

以上のように、白木位牌は故人の供養や葬儀において非常に重要な役割を果たします。初七日から四十九日までの法要期間中、そして仏事や葬儀の際には欠かせない存在であることがわかります。白木位牌を用いることで、遺族は故人を慰霊し、送り届けるという大切な役割を担うことができるのです。

知っておくべきポイント

白木位牌とは、故人の名前や戒名を刻んだ仮の位牌のことを指します。通常、葬儀の際に使用されるものであり、白木が象徴する一時性が特徴です。ここでは、白木位牌の準備や使用後の適切な扱い方と処分方法について詳しく説明します。

白木位牌の準備や入手方法

入手方法については、通常お葬式の準備物として葬儀社が用意してくれます。自分で用意する場合は仏具店、オンラインショップなどから選ぶことができます。時間的な余裕もありませんしお葬式の準備で忙しいため、それほど神経質になる必要は無いものですが葬儀屋さんが前もって用意できる中から選ぶか、実際に手に取って品質を確認したい方は手に取って選べる仏具店などがお勧めです。オンラインショップなら発注した当日に届けてくれるところもあります。白木位牌は材料としての白木の質が大切で、一般的にヒノキやクスノキが使われ、白木独特の素材感が故人を偲ぶ形として相応しいとされています。

どちらかというと四十九日の法要に間に合うように本位牌の内容について考えることも重要です。本位牌の材質、デザインや大きさ、戒名や俗名を刻む際の書体選びなど、ポイントがいくつかあります。書体には楷書体、行書体、草書体などがあり、それぞれの書体には異なる表現力があります。故人の性格や家族の希望に応じて選ぶと良いでしょう。

使用後の扱い方と処分方法

白木位牌は一時的なものであり通常、初七日から四十九日法要までの間に使用され、その後は本位牌に移行します。それ以降は白木位牌は使用されません。

まず、浄土真宗など一部の宗派では位牌に魂が宿るという概念がなく、そのため白木位牌の処分は厳密には不要とされています。しかし、多くの場合はお焚き上げと呼ばれる供養の一環としての儀式が行われます。

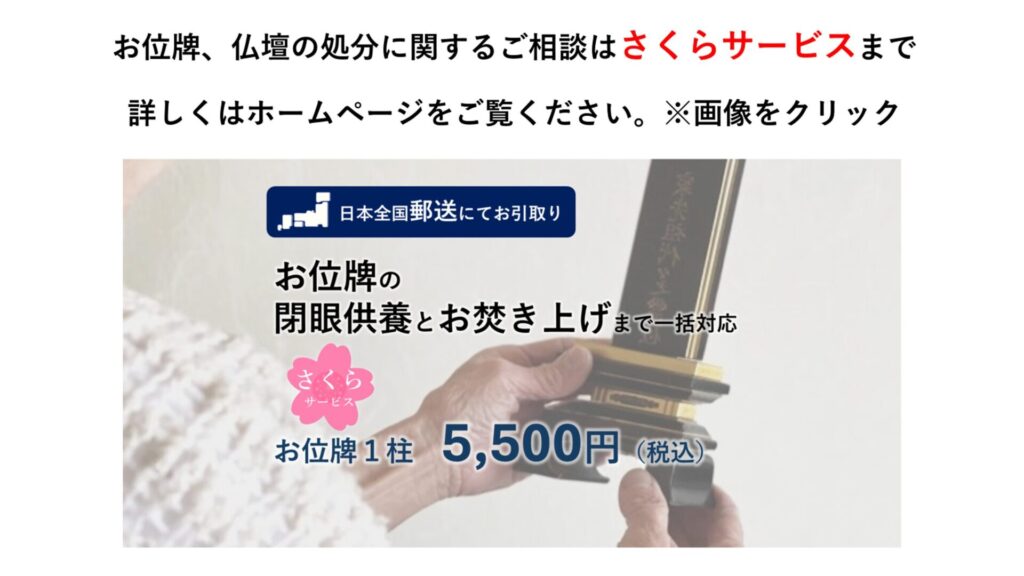

お焚き上げは寺院に依頼することが一般的で、本来は四十九日の法要の際に行う本位牌への魂入れの儀式のあと、魂を抜いた白木位牌はお寺が持って帰ってお焚き上げしてくれるのが通常の流れです。お焚き上げは、寺院に持って帰ってもらって焼却の儀式として行われます。これは故人の魂を安らかにし、感謝の意を示す大切な儀式です。最近は魂抜きのあとの処分は各家庭で行ってください、と葬儀社に言われるケースも増えているようで、その場合は塩で清めて廃棄して下さいとのことですがさすがに気が引けます。魂抜きが完了しているお位牌のお焚き上げは郵送で受け付けてくれるお寺や業者がいますので利用されると便利です。

わだかまりなく心から故人を想い、偲ぶことができるように、白木位牌の扱い方と処分方法に至るまでしっかりとした知識を持って対応することが重要です。