白木の位牌はいつまで?正しい時期とルール

ご先祖様への感謝の気持ちや故人への敬意を込めて祀られる位牌。その中でも「白木の位牌」は非常に重要な役割を果たします。本記事では、白木の位牌の基本的な意味と役割から始まり、初七日から四十九日までの適切な使用期間、そして本位牌への移行のタイミングと手順を詳しく解説します。さらに、白木の位牌をどのように処分すべきか、その方法や注意点についても見逃せません。これらの知識は、故人を正しく供養するために欠かせないものです。正しいルールや時期を知り、適切な儀式を行うことで、故人の安らかな眠りをサポートし、自身の心の安定も保つことができます。この記事を通じて、白木の位牌に関するすべての疑問を解消し、理解を深めてください。

白木の位牌とは

白木の位牌は、亡くなった方の霊を第一段階として安置するための仮位牌です。この位牌は通常、葬儀の際から四十九日法要まで使用されるもので、故人の魂を鎮めるための重要な役割を果たします。白木の位牌は、名前の通り白木で作られており、その素朴で純粋な外観が特徴です。

白木の位牌の意味と役割

白木の位牌は、仏教における供養の過程で重要な役割を果たします。位牌は亡くなった方の魂を象徴するものであり、その名前や戒名を記して故人の霊を祀ります。白木の位牌が特に意味深いのは、これは仮の位牌であり、故人が初七日から四十九日の間を過ごすための仮の家とされるからです。

白木の位牌を用いる期間には、故人の魂がこの世に残っており、七日ごとの法要(初七日、二七日、三七日など)を通じて次第に成仏していくと信じられています。このため、白木の位牌には祈りや供養の心が込められており、家族や親族が一堂に会して故人を偲ぶ大切なシンボルとなります。

さらに、白木の位牌は一時的なものであるがゆえに、終わりの見えない永続的な悲しみを象徴するのではなく、故人が次の世界へ旅立つ過渡期を表しています。これにより、遺族は段階的に悲しみを受け入れ、心の整理を付けることができます。

白木の位牌の作り方と種類

白木の位牌は、名前の通り白木を素材として作られます。一般的には、白木の板に故人の戒名や故人の命日を墨書きし、これを簡素な台座に立て掛ける形式が採られます。位牌の製作は、専門の職人が手がける場合が多く、故人の供養を念頭に置いた丁寧な作業が求められます。

位牌の種類としては、標準的なものと特別にオーダーメイドで作成されるものがあります。標準的な位牌は、一般にも販売されている形状や大きさに定められているものが多く、多くの寺院や仏壇店で購入することができます。一方、オーダーメイドの位牌は、故人の個性や家族の意向に応じたデザインや素材で作られることがあり、特徴的で一層意味深いものとなります。

また、現代では白木の位牌に故人の写真を添えるタイプのものや、ちょっとした彫刻が施されているものなども登場しています。これにより、故人との思い出をより身近に感じることができ、遺族にとって心温まる供養の形となっています。

白木の位牌は、そのシンプルかつ神聖な佇まいが故人を精霊として受け入れる準備を整え、遺族の心に寄り添う存在です。これを通じて亡くなった方への敬意と感謝の気持ちを示し、次の段階へと魂を導く手助けをするものなのです。

白木の位牌を使用する期間

白木の位牌は、故人が亡くなった後の一定期間、霊魂を供養するために用いられる重要な仏具です。この位牌は、多くの場合、故人が仏教徒である場合に使われます。白木の位牌の使用期間は特定の時期に限られており、その間に行われるさまざまな法要で使用されます。この期間は、故人の霊魂が次の世界へ向かうまでの過程をサポートし、遺族が故人を偲ぶための重要な時間となります。

初七日から四十九日までの使用期間

白木の位牌の使用が始まるのは、故人が亡くなってから初めて迎える7日目、「初七日(しょなぬか)」の法要からです。初七日から四十九日までの間は、七日ごとに法要が行われ、故人の供養が続けられます。この期間、白木の位牌は家庭の仏壇や葬儀会場で祀られ、故人の霊魂が安らかに成仏することを願います。

特に四十九日の法要は重要とされており、「満中陰法要」とも呼ばれます。満中陰法要は、亡くなってから49日目に行われ、これが終わると故人は仏教の教えに従って冥界の裁きを受け、次の輪廻に進むと言われています。四十九日をもって、遺族は故人の霊魂が次の世界へと旅立つことを受け入れる準備を整えます。

白木の位牌を用いる法要のタイミング

白木の位牌を用いる具体的な法要のタイミングはいくつかあります。最初の法要である「初七日」から始まり、「二七日」、「三七日」、「四七日」、「五七日」、「六七日」、そして「四十九日」の「満中陰法要」までです。これらの七日ごとの法要は、生前の行いにより死者が次の世界でどのように扱われるかを決める期間とされています。

初七日の法要は、死後の初めての霊魂供養として非常に重要です。この日から、故人の霊が現世を去ってからの初めの1週間を迎えます。続く法要、例えば二七日(14日目)や三七日(21日目)も同様に重要で、それぞれの法要で霊の安寧を祈ります。

特に四十九日は仏教において重要な節目であり、多くの宗派で丁寧に行われます。この法要が終了することで、白木の位牌の役割が終わりに近づきます。白木の位牌は、この期間中ずっと使われ、四十九日を迎えた後、本位牌へと受け継がれます。

以上のように、白木の位牌は故人の霊魂を安らかに送り出すために非常に重要な役割を果たします。この期間、遺族は故人への感謝と祈りを捧げると同時に、次の世界での平安を願っています。この一連の法要を経て、故人の霊魂は最終的に本位牌へと引き継がれていくのです。

白木の位牌から本位牌への移行

白木の位牌は、故人の魂を一時的に祀るための重要な存在です。しかしながら、白木の位牌はあくまで仮の位牌であり、いわば一時的なものであるため、最終的には本位牌に移行する必要があります。本位牌は、長期間にわたって故人を供養するためのものであり、その移行には一定の手順とタイミングがあります。

本位牌への切り替えのタイミング

白木の位牌から本位牌への切り替えのタイミングは、一般的には四十九日法要の際に行います。四十九日法要は、故人が亡くなってから49日目に行われる法要で、この期間が終わると、故人の魂が成仏し、極楽浄土へと旅立つとされています。したがって、この大切な節目に本位牌への移行を行うのが一般的です。

なお、四十九日を過ぎた後でも個々の状況や宗派によっては、他のタイミングで切り替えることが許される場合もあります。例えば、忙しい日常生活やその他の事情で法要が遅れる場合でも、宗派や家庭の事情に従って柔軟に対応することができます。

本位牌への移行手順と注意点

本位牌への移行手順は次の通りです。まず、新しい本位牌を準備します。これには、位牌店や仏具店で本位牌を注文する必要があります。注文時には故人の戒名や日付などの情報を正確に伝えることが大切です。戒名や日付は、位牌に彫刻されるため、誤りがないように注意が必要です。

本位牌が手元に届いたら、四十九日法要やその他の法要の際に、僧侶に読経を依頼します。読経の際、白木の位牌から本位牌への移行の儀式が行われます。僧侶が白木の位牌に別れを告げる読経を行い、新しい本位牌に故人の魂を移す儀式が進められます。この時、遺族も参列し、真心を込めて故人の魂を見送り、新しい本位牌をしっかりと受け入れます。

移行手順での注意点として、まず、僧侶との連絡が非常に重要です。事前に法要の日程を確保し、僧侶に依頼することが求められます。その際、必要な準備物や注意点についても確認しておくとスムーズに式が進行します。また、本位牌が汚れたり壊れたりしないように、適切な保管場所を選び、普段から手入れを怠らないようにしましょう。

加えて、故人の供養に対する心構えも大切です。本位牌への移行は形式的なものだけでなく、心の中で故人の魂を大切に思い、供養の意思を忘れないことが重要です。これにより、本位牌を通じて故人との絆を深め、家族一同で故人を供養する気持ちを持ち続けることができます。

白木の位牌の処分方法

白木の位牌とは、故人の魂を一時的に具現化し、供養を行うための重要な道具です。初七日から四十九日までの期間に使用され、この期間が終わると本位牌に移行することがあります。それでは、白木の位牌の処分方法について説明します。ここでは、供養の重要性と正しい処分方法、儀式について詳しく見ていきます。

白木の位牌供養の重要性

白木の位牌は、故人の霊を一時的に宿すとされ、家族や近親者が故人を偲び祈るための大切な役割を果たしています。したがって、白木の位牌を処分する際には、適切な供養が最も重要です。供養とは、仏教における故人の魂を慰める行為であり、故人と家族の心の平安を保つために必要不可欠なものです。無理解や不注意から適切に供養を行わないと、故人の霊が落ち着かず、家族に不幸が訪れるという考えもあります。

供養は、心から故人の安寧を祈り、感謝の気持ちを捧げる絶好の機会です。これにより、故人の魂が安らかに成仏できるとともに、遺族も心の中で一つの区切りをつけることができます。そのため、位牌の処分が適切かどうかは、故人と遺族にとって非常に大切な問題です。

白木の位牌の正しい処分方法と儀式

白木の位牌を処分する際には、いくつかの方法と儀式があります。まず一つ目に挙げられるのが、菩提寺などのお寺で魂抜き供養してもらう方法です。お寺では、僧侶が閉眼の儀式を行い、白木の位牌を丁重に供養してくれます。依頼する際には、事前にお寺に相談し、供養の日取りや費用について確認することが重要です。本位牌の魂入れを同時に手配できれば良いでしょう。

次に、家庭での供養方法としては、小さな供養祭を行うことが一般的です。家族が揃い、故人に対する感謝と祈りを込めて位牌を供養することで、他の家族への思いやりと絆が深まるとされています。お香やお花を供え、心から祈りを捧げるだけでも十分に供養ができます。

また、位牌を処分する際には、ただ捨てるのではなく、お清めの儀式を行うことが推奨されます。お清めの儀式とは、位牌を清めるために浄水を振りかけたり、お香を焚いたりするもので、これにより魂を慰め、無事に成仏するよう祈るものです。位牌を処分した後、お寺や神社にお参りし、故人の魂が安らかであるように再び祈ることも忘れないようにしましょう。

白木の位牌は、故人と家族にとって非常に大切なものであり、その処分には適切な供養と儀式が必要です。供養の重要性を理解し、正しい処分方法を行うことで、故人の魂が安らかに成仏できるとともに、遺族も心の平安を得ることができます。白木の位牌を正しく処分することで、故人との永遠の絆を保ちながら、新しい生活への一歩を踏み出すことができるのです。もし処分のタイミミングを逸してしまって残っているとしても、いつまでも飾って置くことは避けるべきであり、なるべく早くお焚き上げすることをお勧めします。

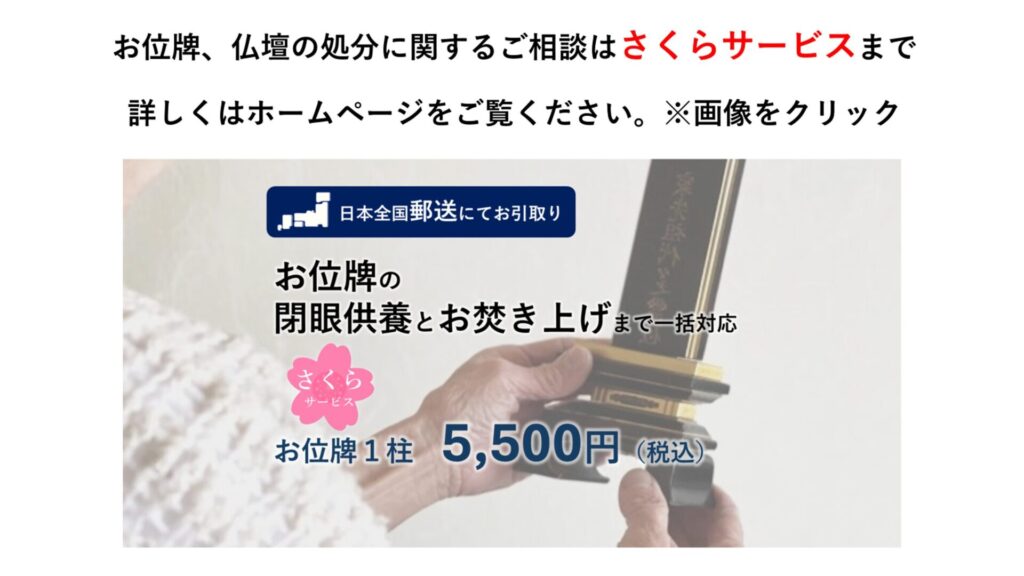

白木のお位牌のお焚き上げならさくらサービス

以下の画像をクリックして詳細な情報をご覧ください。