たくさんのお位牌を、弔い上げしてまとめる方法

お仏壇の中にたくさんのお位牌が並んでいて、祖父の代までは分かるけど裏に書いてある戒名や俗名、亡くなった年齢などを見ても見当が付かないようなご先祖様のものもあって、これ以上増えたら置き場所が無いと思っていらっしゃるかたも多いと思います。

日本人の寿命も延びてきて、昔の様なペースで故人の弔い上げを行うことが出来なくなってきました。お位牌はそもそも一定の年月とともにまとめて一つのお位牌に統合していく仕組みなのですが、いろいろな要因でその慣例が行われずに位牌が整理されずに残っている状況があります。

お位牌を仏壇の中に飾にはスペースの限界もありますし、お位牌の承継の方法を知って頂き、ご先祖様のお位牌を仏事の則った形でまとめて、正しくスマートに後世に供養のスタイルを伝えていっていただきたいと思います。本記事では位牌のまとめ方や注意点などを紹介させて頂きますので参考にしてください。

お位牌の弔い上げについて

ご先祖様の魂は長い年月とともに仏様になっていきます。そのため法事(年忌法要)の何回目あたりで故人の魂をご先祖様と一緒にしましょうというルールがあって、33回忌か50回忌あたりで、そのお位牌の個人の魂を先のご先祖様と一緒になっていただく行事を行います。これを弔い上げ(とむらいあげ)と言い、そのあとは法事を行いません。今回の法事を最後とすると決めれば弔い上げとなります。

お位牌を先祖位牌にまとめる方法は、先祖代々の位牌に魂だけを統合するというやり方です。魂を抜いた個々のお位牌は通常は法事を行ったお寺が持って帰ってお焚き上げしてくれます。通常はこれを繰り返し、先祖代々のお位牌を魂の受け入れ元として、その他のお位牌は古いものからお焚き上げします。

すでに法事も行っておらず(あるいはそれも不明で)、お位牌をまとめたいときには(たとえ33回忌前であっても)弔い上げをして魂を先祖代々に移せば、そのお位牌をお焚き上げしてお役目を終えて頂けるのです。しかもタイミングは必ずしも法事(年忌法要)に合わせる必要は有りません。

つまり、法事とセットで位牌を先祖のものに統合していく方法と、どのタイミングであってもお坊さんに依頼すれば、魂の入れ替えは可能で、先祖代々のお位牌に魂をまとめれば、魂の抜けた空のお位牌はお焚き上げして処分することができます。

先祖位牌の作り方

先祖代々のお位牌は表面に「○○家先祖代々之霊位」といれて一般的には裏には文字を書きません。お位牌の形や「○○家先祖代々之霊位」の上に入れるシンボルは宗派やご先祖様に纏わる背景によっても異なります。

ですが、先祖位牌のデザインや種類は基本的に決まりはありません。どのようなお位牌を作っても大丈夫です。ご先祖様を一つにまとめ今後何代も礼拝し続けるシンボルですから材質やデザインもそれなりにこだわってお作りいただいても大丈夫です。

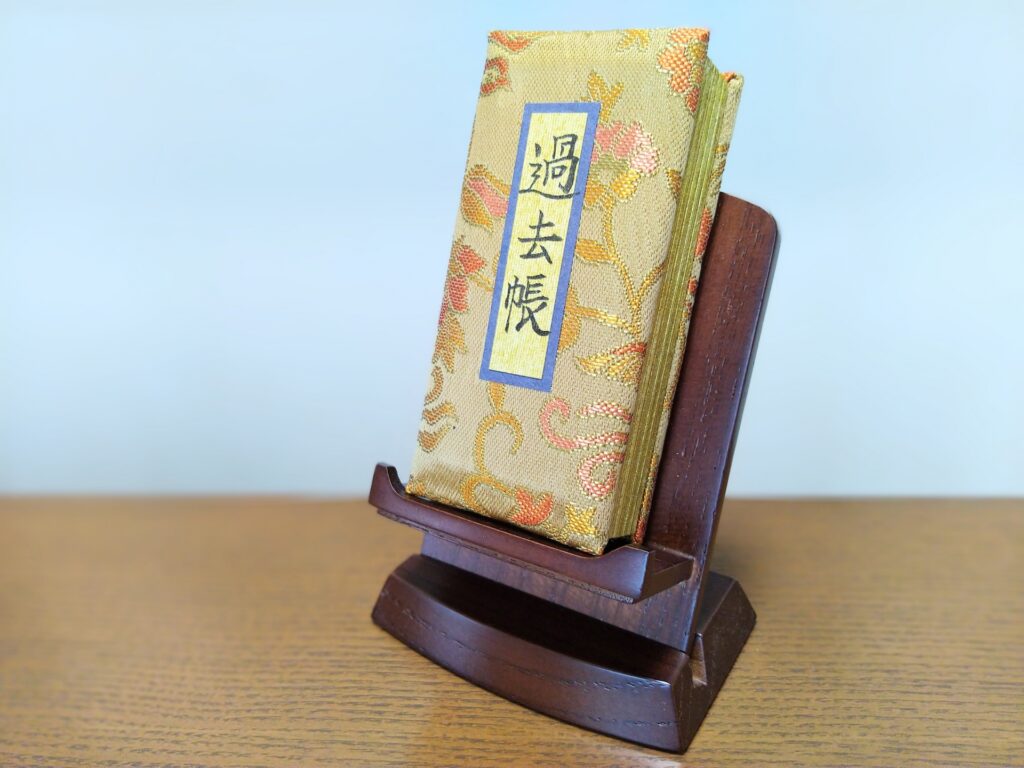

過去帳を作る理由

先祖位牌に纏めると、お位牌の一つ一つはお焚き上げするので、ひとりひとりの戒名やの記録が無くなってしまします。先祖位牌に纏めたご先祖様のご戒名は「過去帳」に書き写すことで家系の記録としてのこすことができます。故人のお位牌がなくなると寂しい気もしますし、戒名はともかく俗名や享年といった具体的なものが消えてなくなることに少し気が引けるという方も多いと思います。そんなときは過去帳に戒名を書き写して、仏壇の中に飾って置くと良いと思います(※仏具屋さんで書いてくれます)。

逆に必ず必要という訳ではありませんので方法だけ知っておいてください。又、先祖位牌に戒名を残せる方法もありますので後述します。

お位牌の色々なまとめかた(弔い上げとお焚き上げ)

まずは新規に先祖位牌を作り、その他の複数の位牌の魂を移し替える方法がありました。

この儀式はお寺の僧侶にしかできませんので、通常はお世話になっている菩提寺と呼ばれる担当のお寺に依頼して弔い上げの儀式を行い古いお位牌は引き取ってもらいお焚き上げします。

その他に位牌を纏めるための形とした便利なお位牌があります。先ほどの先祖位牌は、まとめる中心となる先祖位牌に魂を移しましたが、同じ考え方で、小さな位牌に魂を移し換えて、箱型の構造に収納できるという便利な回出位牌(繰り出し位牌)というものがあります。これが先祖位牌に戒名も残せる方法です。木の札を内部に収納できる形状のお位牌ですから、戒名を札に書き写すとその木の札が小さなお位牌となり、回出位牌(繰り出し位牌)の中に何人分でもまとめていけるというものです。通常は5枚から10枚ほどの収納ですが、大きいものですと20枚ほど入るものもあります。

回出位牌でまとめる場合は、過去帳に書き写さずに戒名が残せますので過去帳を作らないことが多いです。

ところがそのようなお寺とのお付き合いがなくなっているからこそ、お位牌が複数まとまらずに存在しているわけで、どこに依頼したら良いかわからないというかたも多いと思います。

お位牌もお墓も、供養の管理を引き継いだ子供達が今後の対応について悩み困っている例がとても多いです。

- 慣習の通りに供養を継続していくことは負担が大きい。

- 親の意向を引き継いでいきたいが、具体的な話を聞いていない。

- 信仰について知らないことが多いがお世話になっているお寺も無く相談先も無い。

- 仏壇や位牌、供養の今後について、事情を汲んで相談に乗ってくれるところが無くて困っている。

こんなお悩みを正しい供養と処分でお手伝い致します。

お問い合わせ窓口 0120-695-645

さくらサービス東京は、お寺と協力して仏壇や位牌の供養にあたっています。

仏壇の処分も供養とセットで一括して行うことができます。関東エリアはお引取りに伺います。郵送でも受け付け可能です。

お位牌の魂抜きからお焚き上げは1柱から賜ります。お位牌のみの場合、郵送で受け付けております。

また先祖代々のお位牌と古い位牌を並べて魂の入れ替えの儀式も郵送で受け付けできますので、旧新のお位牌を郵送頂ければ儀式のお写真とともに魂を寄せた先祖位牌を郵送で送り返すことが可能です。

お位牌を郵送されることに抵抗がおありの方もいらっしゃいますが、時代の流れか、昨今の事情を踏まえると、郵送によるやりとりも合理的と考えて利用される方が増えています。

ご不明なところが御座いましたら是非お問い合わせ/ご相談下さい。

魂入れ替えの儀式

浄土宗の作法でよろしければご訪問も承ります。

最後に

ご先祖が一番喜ばれるのは子孫が自分達のことをどのように思い出して手を合わせているかなのです、という記事がネット上に多いですが、それをお布施や準備する装備などに転嫁されて、大きなお金の負担を強いられるようなことがありましたら是非考えなおして頂きたいです。

生きている人が中心であるはずです。

ご先祖様の供養や自分の存在を感謝する気持ちとして、お位牌や仏壇に手を合わせる儀礼はとてもすばらしいことだと思います。但し、ご先祖様のために生きている方が負担になったり、都合がつかないような無理を強いられることは本来おかしなことです。

仏様のご加護が仏壇の中にあって、その中に在る故人の位牌に手を合わせる、そのスタイルを維持するために子孫が辛い想いをすることを果たしてご先祖様はどう思われるのでしょうか?

あくまで生きている人を中心に、感謝の気持ちを届ける形を無理なく継承し続けることが重要であり、手放したり、処分したりするタイミングでも、「シンボル(媒体)が無くなるだけで気持ちは変わらない」と考えれば良いと思いますし、子供に引き継げない事情があれば、それは許してもらうようなことではなく、事実として受け止めて強い気持ちで最後の世代の「仕舞う」というけじめをつけるまでです。

お位牌の整理もその一環です。

負担なく、最後まで平穏に、終活も楽しみながら残りの人生を過ごしましょう。

さくらサービスでは、自社の供養場にてお位牌のおまとめを郵送で行うことができます。

詳細は以下のリンクのお問い合わせページかお電話くださいませ。